Комитет государственной безопасности СССР

Политический сыск — это деятельность специальных служб государства по отслеживанию политической ситуации в стране, политических настроений в обществе, а также борьба с преступлениями против государственного строя, органов государственной власти и народа.

Внешняя разведка — это деятельность специальных служб государства по добыванию и обработке информации о реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц, а также оказание содействия в обеспечении государственной безопасности. Внешняя разведка включает в себя внешнеполитическую разведку, экономическую разведку и научно-техническую разведку, военной разведкой занимаются специальные органы и подразделения вооруженных сил страны.

Контрразведка – это деятельность специальных служб государства по пресечению разведывательной (шпионской) деятельности соответствующих органов других государств и международных преступных организаций, в том числе в вооруженных силах страны.

В 1654 году царь Алексей Михайлович учредил первую специальную государственную службу Русского царства — Приказ тайных дел, который не был подчинен Боярской Думе, и все вопросы решались в обход ее мнения. Кроме всего прочего, приказ производил следствие по важнейшим государственным делам, по личному указанию царя. Приказ был упразднен новым царем Федором Алексеевичем в 1676 году.

Молодой царь Петр I находясь постоянно в своей резиденции в селе Преображенском Московский уезд (Русское царство) учреждает Преображенский приказ, как специальную службу, которую использовал для борьбы за власть. Во главе приказа стоял князь-кесарь Юрий Иванович Ромодановский. В 1718 году приказ был трансформирован в Тайную канцелярию, которая в 1727 году была упразднена, но 1731 году вновь возрождена императрицей Анной Иоанновной в виде Канцелярии тайных и розыскных дел. Канцелярия кроме политического сыска занималась и контрразведывательной деятельностью. В 1762 году император Петре III упраздняет канцелярию, но тут же создает Особую экспедицию при Сенате, для выполнения деликатных и секретных дел. После прихода к власти жены Петра III императрицы Екатерины II, последняя переименовывает спецслужбу в Тайную экспедицию, которая просуществовала до 1801 года и была упразднена императором Александром I, совместно с выпуском указа о запрете пыток, как способа дознания. Позже Александр I учредил Комитет общей безопасности, который занимался политическим сыском, контрразведкой и борьбой с тайными обществами. После восстания декабристов (1825 год) император Николай I в 1826 году учредил III Отделение Собственной его императорского величества канцелярии, которое возглавил граф Александр Христофорович Бенкендорф. Отделение занималась политическим сыском, расследованием государственных преступлений, контролировало иностранцев, заведовало тюрьмами, а также боролось с сектантами и фальшивомонетчиками. В 1827 году при III Отделении был сформирован Корпус жандармов (конных полицейских драгун), специальное воинское формирование предтеча внутренних войск и Росгвардии. В 1866 году, после покушения революционера-террориста Дмитрия Владимировича Каракозова на императора Александра II, было учреждено первое Отделение для производства дел по охранению общественного порядка и спокойствия в Санкт-Петербурге (известное как охранное отделение, «охранка»). Охранное отделение имело в своем составе: общую канцелярию, охранную команду, центральный филерский отряд и регистрационное бюро. В 1880 году было расформировано III Отделение Собственной его императорского величества канцелярии, и создано второе Охранной отделение по городу Москве. Жандармский корпус был переподчинен Департаменту полиции Министерства внутренних дел империи. Третье Охранное отделение был сформировано в городе Варшаве Варшавской губернии (Царство Польского, Российская империя) в 1900 году. Всего было создано двадцать семь охранных отделений. Охранные отделения занимались политическим сыском в губерниях, ведением наружного наблюдения и руководством секретной агентурой. Решением Временного правительства все охранные отделения были упразднены 4 марта 1917 года, а 12 мая 1917 года был расформирован Корпус жандармов.

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров (ВЧК при СНК) стала первой специальной службой новой советской власти. ВЧК была образована 20 декабря 1917 года постановлением Совета Народных Комиссаров. Чрезвычайная комиссия располагалась в городе Петрограде Петроградской губернии (Российская Советская Республика) в доме Фитингофа, где ранее размещалось Охранное отделение, по улице Гороховой дом № 2. Руководящим органом ВЧК был Президиум ВЧК во главе с Председателем Президиума ВЧК Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, для решения важнейших вопросов деятельности комиссии была образована коллегия ВЧК. В 1918 году было образовано сорок губернских чрезвычайных комиссий (ГубЧК) и триста шестьдесят пять уездных чрезвычайных комиссий.

Структура ВЧК при СНК РСФСР

|

№ п/п |

Отдел |

|

1 |

Отдел по борьбе с контрреволюцией |

|

2 |

Иностранный отдел (внешняя разведка) |

|

3 |

Контрразведывательный отдел |

|

4 |

Отдел международных связей |

|

5 |

Отдел по борьбе со спекуляцией |

|

6 |

Отдел по борьбе с преступлениями по должности |

|

7 |

Тюремный отдел |

|

8 |

Иногородний отдел (обеспечение взаимодействия с территориальными ЧК) |

|

9 |

Организационный отдел |

|

10 |

Железнодорожный отдел (чекистская работа на транспорте) |

|

11 |

Военный отдел (военная контрразведка) |

|

12 |

Отдел по борьбе с враждебной деятельностью церковников |

|

13 |

Специальный отдел по шифрованию и дешифровке |

|

14 |

Комиссия по борьбе с контрабандой |

У ВЧК были собственные воинские формирования – Войска внутренней охраны Республики (ВОХР). В 1919 году управление ВЧК было переведено в город Москву (РСФСР) в здание бывшего страхового общества «Россия», расположенного на Лубянской площади. С 1921 года на ВЧК была возложена функция ликвидации беспризорности и безнадзорности среди детей. В феврале 1922 года ВЧК была упразднена с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР.

Государственное политическое управление при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР (ГПУ при НКВД РСФСР) являлось органом государственной безопасности. В задачи ГПУ входили следующие специальные функции:

— подавление открытых контрреволюционных выступлений, в том числе бандитизма;

— принятие мер охраны и борьбы со шпионажем;

— политическая охрана границ РСФСР;

— борьба с контрабандой и переходом границ республики без соответствующих разрешений;

— охрана железнодорожных и водных путей сообщения;

— выполнение специальных поручений Правительства РСФСР по охране революционного порядка.

Структура ГПУ при НКВД РСФСР

|

Управления и самостоятельные отделы |

Отделы |

Отделения |

Задачи |

|

Административно-организационное управление (АОУ) |

— |

— |

Формирование структуры ГПУ, кадровая работа, контроль за деятельностью территориальных и местных органов ГПУ |

|

Секретно-оперативное управление (УСО) |

Секретный отдел (СО) |

1-е отделение |

Борьба с анархистами |

|

2-е отделение |

Борьба с меньшевиками и бундовцами (еврейская социалистическая партия) |

||

|

3-е отделение |

Борьба с эсерами и крестьянами-антисоветчиками |

||

|

4-е отделение |

Борьба с бывшими белогвардейцами, жандармами и агентами Охранного отделения |

||

|

5-е отделение |

Борьба с правыми партиями и антисоветской интеллигенцией |

||

|

6-е отделение |

Борьба с церковью, конфессиями и сектами |

||

|

7-е отделение |

Борьба с закавказскими националистами и меньшевиками |

||

|

8-е отделение |

Борьба с бывшими большевиками, нелегальными партиями и протестами рабочих и безработных |

||

|

Особый отдел (ОО) |

— |

Контрразведка и сбор информации в Красной Армии |

|

|

Контрразведывательный отдел (КРО) |

— |

Борьба с иностранной разведкой, разведкой белогвардейцев, диверсантами внутри страны и за рубежом |

|

|

Иностранный отдел (ИНО) |

— |

Внешняя разведка |

|

|

Восточный отдел |

— |

Борьба с контрреволюцией в мусульманских регионах страны |

|

|

Транспортный отдел |

— |

Контрразведка на транспорте |

|

|

Оперативный отдел (ОПЕРОД) |

— |

Проведение наружного наблюдения, ликвидации, ареста, обысков и борьба с бандитизмом |

|

|

Информационный отдел |

— |

Политическая пропаганда внутри страны |

|

|

Отдел политического контроля |

— |

Цензура и охрана государственной тайны |

|

|

Отдел центральной регистратуры |

— |

Учет неблагонадежных и специальная статистика |

|

|

Экономическое управление (ЭКУ) |

— |

— |

Борьба со шпионажем, саботажем и диверсиями в сфере экономики |

|

Главная инспекция войск |

— |

— |

Руководство войсками ГПУ |

|

Отдел шифрования |

— |

— |

Шифрование и дешифровка собственных и чужих сообщений |

|

Специальный отдел |

— |

— |

Организация специальной защищенной связи |

|

Юридический отдел |

— |

— |

Юридическое обеспечение деятельности ГПУ |

|

Отдел пограничной охраны |

— |

— |

Руководство пограничными войсками |

В связи с образованием СССР ГПУ было выведено из подчинения НКВД и было реорганизовано в Объединенное государственное политическое управление при Совете Народных Комиссаров СССР (ОГПУ при СНК СССР). ОГПУ осуществляло деятельность по борьбе с контрреволюцией и шпионажем, по обеспечению государственной безопасности и борьбе с чуждыми советской власти элементами.

В 1934 году ОГПУ было включено в состав НКВД СССР, как Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Основными задачами ГУГБ были: борьба с государственными преступлениями (измена Родине, шпионаж, контрреволюционная деятельность, терроризм, диверсия, вредительство), охрана государственной тайны, выполнение специальных заданий правительства СССР по обеспечению государственной безопасности и общественного порядка. В регионах задачи по обеспечению госбезопасности выполняли Управления государственной безопасности региональных Управлений НКВД СССР. ГУГБ было ликвидировано в феврале 1941 года после разделения НКВД СССР на два самостоятельных наркомата: Народный комиссариат внутренних дел СССР и Народный комиссариат государственной безопасности СССР.

Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР) обеспечивал выполнение следующих функций государственной безопасности: внешняя разведка, контрразведка, охрана членов правительства СССР, защита государственной тайны. С началом Великой Отечественной войны НКГБ на короткий период с июля 1941 года по апрель 1943 года вновь был объединен с НКВД, но затем восстановил функции самостоятельного ведомства.

В 1943 году из состава органов государственной безопасности были выведены особые отделы и на их основе были сформированы три самостоятельных органа военной контрразведки «СМЕРШ» (Смерть шпионам):

— Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР (ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР);

— Управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата Военно-морского флота СССР (УКР «СМЕРШ» НКВМФ СССР);

— Отдел контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата внутренних дел СССР (ОКР «СМЕРШ» НКВД СССР).

В 1946 году органы контрразведки «СМЕРШ» были расформированы и включены в состав нового органа государственной безопасности.

Министерство государственной безопасности СССР (МГБ СССР) было сформировано в 1946 году на базе НКГБ СССР. В состав МГБ были переданы следующие структуры: внешняя разведка, контрразведка, особые отделы ВС СССР, милиция, внутренние войска и пограничные войска. В день смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, 5 марта 1953 года на совместном заседании Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР было принято решение об объединении МГБ и МВД в единое ведомство — МВД СССР, под руководством Лаврентия Павловича Берии. После ареста в 1954 Л.П. Берии функция органов безопасности была изъята из МВД СССР и передана во вновь созданное ведомство – КГБ при СМ СССР.

Комитет государственной безопасности СССР (КГБ СССР) — это центральный союзно-республиканский орган государственного управления с правами министерства, действовавший в сфере обеспечения государственной безопасности.

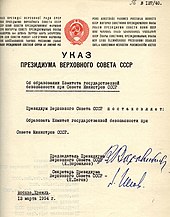

13 марта 1954 года, на основании указа Президиума Верховного Совета СССР, был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР (КГБ при СМ СССР), как ведомство с правами министерства. КГБ до марта 1990 года осуществлял свою деятельность под непосредственным руководством и контролем Центрального Комитете КПСС. 5 июля 1978 года КГБ был преобразован из ведомства при СМ СССР в центральный орган государственного управления СССР с правами государственного комитета и был переименован в Комитет государственной безопасности СССР, что повысило статус специальной службы. В марта 1990 года была отменена статья шесть Конституции СССР, которая закрепляла руководящую и направляющую роль Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) в политической системе СССР, после чего прекратился контроль за работой КГБ со стороны ЦК КПСС.

Структура КГБ СССР

|

Управления и самостоятельные отделы |

Подразделения |

Задачи |

|

Первое главное управление (ПГУ) |

Управление «Р» |

Оперативное планирование и анализ внешней разведки |

|

Управление «К» |

Контрразведка внешней разведки |

|

|

Управление «С» |

Нелегальная разведка |

|

|

Управление «Т» |

Научно-техническая разведка |

|

|

Управление «ОТ» |

Оперативно-технические мероприятия и оперативная техника |

|

|

Управление «И» |

Компьютерное обеспечение |

|

|

Управление разведывательной информации |

Анализ и оценка добытой информации |

|

|

Управление «РТ» |

Разведывательные операции на территории СССР |

|

|

Служба «А» |

Активные мероприятия и дезинформация |

|

|

Служба «Р» |

Обеспечение радиосвязи |

|

|

1-й отдел |

Разведка на территории США и Канады |

|

|

2-й отдел |

Разведка на территории Латинской Америки |

|

|

3-й отдел |

Разведка на территории Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Скандинавии |

|

|

4-й отдел |

Разведка на территории ГДР, ФРГ, Австрии |

|

|

5-й отдел |

Разведка на территории стран Бенилюкса, Франции, Испании, Португалии, Швейцарии, Греции, Италии, Югославии, Албании и Румынии |

|

|

6-й отдел |

Разведка на территории КНР, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, КНДР |

|

|

7-й отдел |

Разведка на территории Таиланда, Индонезии, Японии, Малайзии, Сингапура и Филиппин |

|

|

8-й отдел |

Разведка на территории неарабских стран Ближнего Востока, Афганистана, Ирана, Израиля, Турции |

|

|

9-й отдел |

Разведка на территории англоязычных стран Африки |

|

|

10-й отдел |

Разведка на территории франкоязычных стран Африки |

|

|

11-й отдел |

Контакты с социалистическими странами |

|

|

15-й отдел |

Ведение специальных регистрационных учетов и специальных архивов |

|

|

16-й отдел |

Радиоэлектронная разведка и операции против шифровальных служб иностранных государств |

|

|

17-й отдел |

Разведка на территории Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Непала, Бангладеш и Бирмы |

|

|

18-й отдел |

Разведка на территории арабских стран Ближнего Востока, Египта |

|

|

11-й отдел |

Операции в среде русской и советской эмиграции |

|

|

20-й отдел |

Контакты с развивающимися странами |

|

|

Отдел дипломатической службы |

Дипломатическое обеспечение разведывательной деятельности |

|

|

Оперативная библиотека |

Специальный библиотечный фонд |

|

|

Второе главное управление (ВГУ) |

Управление «А» |

Анализ и оценка добытой информации |

|

Управление «Н» |

Контрразведывательное обеспечение научно-технической сферы |

|

|

Служба «Р» |

Радиоконтрразведка, выявление незаконных радиопередающих средств и каналов передачи информации |

|

|

Служба «З» |

Защита государственной тайны |

|

|

1-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении США |

|

|

2-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Великобритании, Канады, скандинавских стран |

|

|

3-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении ФРГ |

|

|

4-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Японии, Юго-Восточной Азии |

|

|

5-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Азии, Африки, Ближнего Востока |

|

|

6-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении иностранцев кратковременно пребывающих на территории СССР |

|

|

7-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении иностранной прессы |

|

|

8-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Латинской Америки |

|

|

9-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Западной Европы |

|

|

10-й отдел |

Борьба с контрабандой и незаконными валютными операциями |

|

|

11-й отдел |

Борьба с терроризмом |

|

|

12-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в МИД, Управления дипкорпуса, МГИМО |

|

|

13-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении граждан СССР выезжающих за рубеж |

|

|

14-й отдел |

Ведение оперативных игр с иностранной разведкой |

|

|

15-й отдел |

Оперативно-технические мероприятия и оперативная техника |

|

|

16-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении КНР |

|

|

17-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении лиц, имеющих враждебные связи за рубежом |

|

|

18-й отдел |

Руководство работой режимно-секретных отделов (2-х отделов) в организациях |

|

|

19-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении дипломатических миссий капиталистических стран |

|

|

20-й отдел |

Координация работы контрразведок социалистических стран |

|

|

21-й отдел |

— |

|

|

НИИ «Прогноз» |

Работа над проблемами защиты государственной тайны и информации |

|

|

Третье главное управление |

Оперативно-аналитическая служба |

Сбор и обработка информации в интересах военной контрразведки |

|

1-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении аппарата МО СССР и Сухопутных войск |

|

|

2-й отдел |

Организация работы и контроль за деятельностью особых отделов |

|

|

3-й отдел |

Разведывательные мероприятия |

|

|

4-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в РВСН |

|

|

6-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении ВМФ |

|

|

7-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении ВВС и Войск ПВО страны |

|

|

8-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Пограничный войск КГБ СССР |

|

|

9-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Главков МО СССР, НИИ и полигонов МО СССР |

|

|

10-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении Внутренних войск МВД СССР |

|

|

11-й отдел |

Борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия, коррупцией и контрабандой в ВС СССР |

|

|

20-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в отношении ГРУ ГШ ВС СССР |

|

|

Управление «В» |

Контрразведывательные мероприятия в отношении МВД СССР |

|

|

Четвертое управление |

1-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия на железнодорожном транспорте |

|

2-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия на гражданском морском флоте и морском транспорте |

|

|

3-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия в гражданской авиации и воздушном транспорте |

|

|

4-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия на кабельных линиях связи |

|

|

5-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия на речном транспорте |

|

|

6-й отдел |

Контрразведывательные мероприятия на трубопроводах |

|

|

Пятое управление |

1-й отдел |

Борьба с идеологическими диверсиями в сфере науки и культуры |

|

2-й отдел |

Борьба с украинскими и прибалтийскими националистами |

|

|

3-й отдел |

Борьба с идеологическими диверсиями в высших учебных заведениях |

|

|

4-й отдел |

Контроль религиозных организаций |

|

|

5-й отдел |

Противодействие массовым беспорядкам и волнениям, розыск авторов антисоветских документов |

|

|

6-й отдел |

Сбор и обработка информации в интересах противодействия враждебной пропаганде |

|

|

7-й отдел |

Борьба с терроризмом |

|

|

8-й отдел |

Борьба с сионизмом |

|

|

9-й отдел |

Борьба с антисоветскими организациями |

|

|

10-й отдел |

Противодействие эмигрантским организациям |

|

|

11-й отдел |

Работа в спортивной, медицинской и профсоюзной среде |

|

|

12-й отдел |

Организация взаимодействия с органами безопасности социалистических стран |

|

|

13-й отдел |

Работа в среде неформальных молодежных движений |

|

|

14-й отдел |

Борьба с идеологическими диверсиями в печатных СМИ и на телевидении |

|

|

15-й отдел |

Работа со спортивным обществом «Динамо» и на его объектах |

|

|

Шестое управление |

1-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение оборонной промышленности |

|

2-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение МСМ СССР |

|

|

3-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение химической и медицинской промышленности |

|

|

4-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение ГКНТ СССР |

|

|

5-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение топливно-энергетического комплекса и капитального строительства |

|

|

6-й отдел |

— |

|

|

7-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение работы со странами СЭВ |

|

|

8-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение крупных международных контрактов |

|

|

9-й отдел |

Сбор и обработка информации в интересах экономической безопасности страны |

|

|

10-й отдел |

Кураторское обеспечение объектов экономики |

|

|

12-й отдел |

— |

|

|

13-й отдел |

Контрразведывательное обеспечение совместных предприятий |

|

|

Седьмое управление |

1-й отдел |

Наружное наблюдение за дипломатами США и стран Латинской Америки |

|

2-й отдел |

Наружное наблюдение за иностранцами |

|

|

3-й отдел |

Наружное наблюдение по заданиям Пятого управления |

|

|

4-й отдел |

Наружное наблюдение за дипломатами |

|

|

5-й отдел |

Охрана дипломатических представительств |

|

|

6-й отдел |

Содержание конспиративных квартир |

|

|

7-й отдел |

Изготовление технических средств наблюдения |

|

|

8-й отдел |

Изготовление документов прикрытия |

|

|

9-й отдел |

Обеспечение мероприятий по охране правительства и должностных лиц |

|

|

10-й отдел |

Наружное наблюдение за общественными местами, посещаемыми иностранцами |

|

|

11-й отдел |

Изготовление средств маскировки |

|

|

12-й отдел |

Наружное наблюдение за высокопоставленными иностранцами |

|

|

Восьмое главное управление |

Управление «А» |

Обеспечение передачи и приема зашифрованной информации для КГБ и высшего руководства страны |

|

Управление «В» |

Разработка шифров |

|

|

Управление «С» |

Разработка шифровального оборудования |

|

|

Управление «Д» |

Дешифровка чужих сообщений |

|

|

Девятое управление |

1-й отдел |

Личная охрана |

|

2-й отдел |

Контрразведка в интересах охранных мероприятий |

|

|

3-й отдел |

Хозяйственное обеспечение охраняемых лиц |

|

|

4-й отдел |

Содержание зданий и инженерно-технических средств охраны |

|

|

5-й отдел |

Охрана Кремля и трасс проезда |

|

|

6-й отдел |

Продовольственное обеспечение и кухня для охраняемых лиц |

|

|

7-й отдел |

Содержание государственных дач в Подмосковье и на Ленинских горах |

|

|

8-й отдел |

Транспортное обеспечение охраняемых лиц и охранных мероприятий |

|

|

9-й отдел в Крыму |

Содержание государственных дач в Крыму |

|

|

9-й отдел на Кавказе |

Содержание государственных дач на Кавказе |

|

|

11-й отдел |

Содержание резервных государственных дач |

|

|

Отдел службы и боевой подготовки |

Обучение сотрудников охраны |

|

|

Оперативно-технический отдел |

Обеспечение оперативно-технических мероприятий и обследований |

|

|

Управление коменданта Московского Кремля |

Осуществление комендантских функций |

|

|

Комендатура по охране зданий ЦК КПСС |

Осуществление комендантских функций |

|

|

Пятнадцатое главное управление |

— |

Содержание защищенных запасных пунктов управления (ЗПУ) высших органов власти и их обеспечение в особый период и военное время |

| Шестнадцатое управление |

— |

Электронная разведка, радиоперехват и дешифровка сообщений иностранных государств и вероятного противника |

|

Оперативно-техническое управление (ОТУ) |

1-й отдел |

Режимно-секретное обеспечение деятельности управления |

|

2-й отдел |

Прослушивание телефонов и помещений |

|

|

3-й отдел |

Изготовление средств тайнописи, документов для оперативных целей, экспертиза документов и почерков |

|

|

4-й отдел |

Радиоконтрразведка в интересах управления |

|

|

5-й отдел |

Изготовление оперативных специальных технических средств |

|

|

6-й отдел |

Контроль почтовых отправлений |

|

|

Главное управление пограничных войск (ГУПВ) |

Штаб |

Оперативно-плановое управление войсками |

|

Военно-политическое управление |

Ведение партийно-политической и воспитательной работы в войсках |

|

|

Управление боевой подготовки |

Организация боевой подготовки войск |

|

|

Оперативное управление |

Ведение пограничной разведки и контрразведки, в том числе на сопредельной территории |

|

|

Морское управление |

Управление морскими частями пограничных войск |

|

|

Инженерно-техническое управление |

Инженерно-техническое оборудование границы и обеспечение войск |

|

|

Управление кадров |

Кадровая работа в войсках |

|

|

Отдел автобронетанковой техники |

Обеспечение войск автомобильной и бронетанковой техникой и специалистами |

|

|

Авиационный отдел |

Управление авиационными подразделениями пограничных войск |

|

|

Военно-строительный отдел |

Возведение объектов капитального строительства для войск |

|

|

Тыл |

Тыловое обеспечение войск |

|

|

Группа внешних сношений |

Управление пограничными комиссарами и взаимодействие с пограничными властями сопредельных государств |

|

|

Управление правительственной связи |

— |

Обеспечение правительства и органов КГБ засекреченной автоматической связью и руководство войсками правительственной связи |

|

Следственный отдел |

— |

Расследование дел по вредительству, антисоветской агитации и пропаганде, организации антисоветских групп, шпионажу, измене Родине, военные преступления |

|

Хозяйственное управление (ХОЗУ) |

— |

Хозяйственное обеспечение деятельности КГБ |

|

Инспекторское управление |

— |

Кураторство и проверка территориальных органов КГБ, пограничных войск и войск правительственной связи |

|

Управление кадров |

— |

Подбор, прием, обучение, переподготовка, продвижение кадров, звания, награды, пенсионное обеспечение бывших сотрудников-пенсионеров |

|

Юридический отдел |

— |

Юридическое обеспечение деятельности КГБ |

Нижестоящая структура КГБ СССР имела организационную структуру, которая делилась на территориальные органы, органы на транспорте и особые отделы.

Территориальные органы КГБ СССР – это структурные органы КГБ СССР, обеспечивавшие внутреннюю безопасность и контрразведывательную деятельность на территориях союзных и автономных республик, краев, областей, автономных областей СССР, а также осуществляли взаимодействие с офицерами действующего резерва (ОДР) КГБ СССР в ведомствах и организациях на данных территориях.

В союзных и автономных республиках существовали комитеты государственной безопасности республик (союзных республик (ССР) или автономных республик (АССР)), которые были подчинены центральному аппарату КГБ СССР, кроме РСФСР, где республиканского КГБ не существовало. В областях союзных республик существовали управления КГБ союзной республики по области. В краях, областях, автономных областях РСФСР существовали управления КГБ СССР по области (краю, автономной области). В городах были городах и районных центрах были существовали городские (районные) отделы КГБ соответствующего управления КГБ, а в районах существовали районные отделения КГБ соответствующего управления КГБ. Об ОДР информация содержится в ведомственном разделе МАЭП СССР.

Органы КГБ СССР на транспорте – это структурные органы КГБ СССР, обеспечивавшие внутреннюю безопасность и контрразведывательную деятельность на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также осуществляли взаимодействие с офицерами действующего резерва (ОДР) КГБ СССР в транспортных ведомствах.

При управлениях железных дорог, а также на Московском и Ленинградском метрополитенах существовали отделы КГБ СССР. При управлениях морским или речным бассейном существовали отделы КГБ СССР.

Особые отделы КГБ СССР — это структурные органы КГБ СССР, обеспечивавшие контрразведывательную деятельность (военную контрразведку) в Вооруженных Силах СССР, Министерстве внутренних дел СССР и воинских формированиях других министерств.

При главных командованиях направлений, группе советских войск в Германии и Западной группе войск существовали управления особых отделов КГБ СССР. При военных округах, группах и контингентах войск, флотах и флотилиях существовали особые отделы КГБ СССР. При пограничных округах КГБ СССР, управлениях внутренних войск МВД СССР, Управление правительственной связи (войска правительственной связи), 14-м Центральном управлении военно-строительных частей МСМ СССР и Главном управлении специального строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья Минвостокстроя СССР существовали особые отделы КГБ СССР. С 1982 года при Министерстве внутренних дел СССР было создано Управление особых отделов КГБ СССР.

This article is about the security service of the Soviet Union. For other uses, see KGB (disambiguation).

| Комитет государственной безопасностиКГБ СССР Komitet gosudarstvennoy bezopasnostiKGB SSSR |

|

|

|

| Agency overview | |

|---|---|

| Formed | 13 March 1954; 68 years ago |

| Preceding agencies |

|

| Dissolved | 3 December 1991; 31 years ago |

| Superseding agencies |

|

| Type | State committee of union-republican jurisdiction |

| Jurisdiction |

|

| Headquarters | Lubyanka Building, 2 Bolshaya Lubyanka StreetMoscow, Russian SFSR |

| Motto |

|

| Agency executives |

|

| Child agencies |

|

The KGB (Russian: Комитет государственной безопасности (КГБ), romanized: Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti, lit. ‘Committee for State Security‘) was the main security agency for the Soviet Union from 13 March 1954 until 3 December 1991. As a direct successor of preceding agencies such as the Cheka, GPU, OGPU, NKGB, NKVD and MGB, it was attached to the Council of Ministers. It was the chief government agency of «union-republican jurisdiction», carrying out internal security, foreign intelligence, counter-intelligence and secret-police functions. Similar agencies operated in each of the republics of the Soviet Union aside from the Russian SFSR, with many associated ministries, state committees and state commissions.

The agency was a military service governed by army laws and regulations, in the same fashion as the Soviet Army or the MVD Internal Troops. While most of the KGB archives remain classified, two online documentary sources are available.[1][2] Its main functions were foreign intelligence, counter-intelligence, operative-investigative activities, guarding the state border of the USSR, guarding the leadership of the Central Committee of the Communist Party and the Soviet Government, organization and security of government communications as well as combating nationalist, dissident, religious and anti-Soviet activities.

On 3 December 1991, the KGB was officially dissolved.[3] It was later succeeded in Russia by the Foreign Intelligence Service (SVR) and what would later become the Federal Security Service (FSB). Following the 1991–1992 South Ossetia War, the self-proclaimed Republic of South Ossetia established its own KGB, keeping the unreformed name.[4] In addition, Belarus established its successor to the KGB of the Byelorussian SSR in 1991, the Belarusian KGB, keeping the unreformed name.

History[edit]

Restructuring in the MVD following the fall of Beria in June 1953 resulted in the formation of the KGB under Ivan Serov in March 1954.

Secretary Leonid Brezhnev overthrew Premier Nikita Khrushchev in 1964. Brezhnev (in power: 1964–1982) was concerned about ambitious spy-chiefs – the communist party had managed Serov’s successor, the ambitious KGB Chairman, Aleksandr Shelepin (in office: 1958–1961), but Shelepin carried out Brezhnev’s palace coup d’état against Khrushchev in 1964 (despite Shelepin not then being in the KGB). Brezhnev sacked Shelepin’s successor and protégé, Vladimir Semichastny (in office: 1961–1967) as KGB Chairman and re-assigned him to a sinecure in the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Shelepin found himself demoted from the chairman of the Committee of Party and State Control in 1965 to Trade Union Council chairman (in office 1967–1975).

In the 1980s, the Soviet Union glasnost provoked KGB Chairman Vladimir Kryuchkov (in office: 1988–1991) to lead the August 1991 Soviet coup d’état in an attempt to depose President Mikhail Gorbachev. The failed coup d’état and the collapse of the USSR heralded the end of the KGB on 3 December 1991. The KGB’s main successors are the FSB (Federal Security Service of the Russian Federation) and the SVR (Foreign Intelligence Service).

In the US[edit]

Between the World Wars[edit]

The GRU (military intelligence) recruited the ideological agent Julian Wadleigh, who became a State Department diplomat in 1936. The NKVD’s first US operation was establishing the legal residency of Boris Bazarov and the illegal residency of Iskhak Akhmerov in 1934.[5] Throughout, the Communist Party USA (CPUSA) and its General Secretary Earl Browder, helped NKVD recruit Americans, working in government, business, and industry.[citation needed]

Other important, low-level and high-level ideological agents were the diplomats Laurence Duggan and Michael Whitney Straight in the State Department, the statistician Harry Dexter White in the Treasury Department, the economist Lauchlin Currie (an FDR advisor), and the «Silvermaster Group», headed by statistician Greg Silvermaster, in the Farm Security Administration and the Board of Economic Warfare.[6] Moreover, when Whittaker Chambers, formerly Alger Hiss’s courier, approached the Roosevelt Government—to identify the Soviet spies Duggan, White, and others—he was ignored. Hence, during the Second World War (1939–45)—at the Tehran (1943), Yalta (1945), and Potsdam (1945) conferences—Big Three Ally Joseph Stalin of the USSR, was better informed about the war affairs of his US and UK allies than they were about his.[7]

Soviet espionage was at its most successful in collecting scientific and technological intelligence about advances in jet propulsion, radar and encryption, which impressed Moscow, but stealing atomic secrets was the capstone of NKVD espionage against Anglo–American science and technology. To wit, British Manhattan Project team physicist Klaus Fuchs (GRU 1941) was the main agent of the Rosenberg spy ring.[8] In 1944, the New York City residency infiltrated top secret Los Alamos National Laboratory in New Mexico by recruiting Theodore Hall, a 19-year-old Harvard physicist.[9][10]

During the Cold War[edit]

The KGB failed to rebuild most of its US illegal resident networks. The aftermath of the Second Red Scare (1947–57) and the crisis in the CPUSA hampered recruitment. The last major illegal resident, Rudolf Abel (Vilyam Genrikhovich Fisher/»Willie» Vilyam Fishers), was betrayed by his assistant, Reino Häyhänen, in 1957.[11]

| Chronology of Soviet security agencies |

|

|

|

|

| 1917–22 | Cheka under SNK of the RSFSR (All-Russian Extraordinary Commission) |

| 1922–23 | GPU under NKVD of the RSFSR (State Political Directorate) |

| 1920–91 | PGU KGB or INO under Cheka (later KGB) of the USSR (First Chief Directorate) |

| 1923–34 | OGPU under SNK of the USSR (Joint State Political Directorate) |

| 1934–46 | NKVD of the USSR (People’s Commissariat for Internal Affairs) |

| 1934–41 | GUGB of the NKVD of the USSR (Main Directorate of State Security of People’s Commissariat for Internal Affairs) |

| 1941 | NKGB of the USSR (People’s Commissariat of State Security) |

| 1943–46 | NKGB of the USSR (People’s Commissariat for State Security) |

| 1946–53 | MGB of the USSR (Ministry of State Security) |

| 1946–54 | MVD of the USSR (Ministry of Internal Affairs) |

| 1947–51 |

KI MID of the USSR |

| 1954–78 | KGB under the Council of Ministers of the Soviet Union (Committee for State Security) |

| 1978–91 | KGB of the USSR (Committee for State Security) |

| 1991 | MSB of the USSR (Interrepublican Security Service) |

| 1991 | TsSB of the USSR (Central Intelligence Service) |

| 1991 | KOGG of the USSR (Committee for the Protection of the State Border) |

|

Recruitment then emphasised mercenary agents, an approach especially successful[citation needed][quantify] in scientific and technical espionage, since private industry practised lax internal security, unlike the US Government. One notable KGB success occurred in 1967, with the walk-in recruitment of US Navy Chief Warrant Officer John Anthony Walker. Over eighteen years, Walker enabled Soviet Intelligence to decipher some one million US Navy messages, and track the US Navy.[12]

In the late Cold War, the KGB was successful with intelligence coups in the cases of the mercenary walk-in recruits FBI counterspy Robert Hanssen (1979–2001) and CIA Soviet Division officer Aldrich Ames (1985–1994).[13]

In the Soviet Bloc[edit]

Cell doors at the current KGB Cells Museum in Tartu, Estonia in 2007

It was Cold War policy for the KGB of the Soviet Union and the secret services of the satellite states to extensively monitor public and private opinion, internal subversion and possible revolutionary plots in the Soviet Bloc. In supporting those Communist governments, the KGB was instrumental in crushing the Hungarian Revolution of 1956 and the Prague Spring of «Socialism with a Human Face» in Czechoslovakia, 1968.[14][15]

During the Hungarian revolt, KGB chairman Ivan Serov personally supervised the post-invasion «normalization» of the country.[16] Consequently, the KGB monitored the satellite state populations for occurrences of «harmful attitudes» and «hostile acts»; yet, stopping the Prague Spring, deposing a nationalist Communist government, was its greatest achievement.[citation needed]

The KGB prepared the Red Army’s route by infiltrating Czechoslovakia with many illegal residents disguised as Western tourists. They were to gain the trust of and spy upon the most outspoken proponents of Alexander Dubček’s new government. They were to plant subversive evidence, justifying the USSR’s invasion, that right-wing groups—aided by Western intelligence agencies—were going to depose the Communist government of Czechoslovakia. Finally, the KGB prepared hardline, pro-USSR members of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ), such as Alois Indra and Vasiľ Škultéty, to assume power after the Red Army’s invasion.[17]

The KGB’s Czech success in the 1960s was matched with the failed suppression of the Solidarity labour movement in 1980s Poland. The KGB had forecast political instability consequent to the election of Archbishop of Kraków Karol Wojtyla as the first Polish Pope, John Paul II, whom they had categorised as «subversive» because of his anti-Communist sermons against the one-party régime of the Polish United Workers’ Party (PZPR). Despite its accurate forecast of crisis, the PZPR hindered the KGB’s destroying the nascent Solidarity-backed political movement, fearing explosive civil violence if they imposed the KGB-recommended martial law. Aided by their Polish counterpart, the Służba Bezpieczeństwa (SB), the KGB successfully infiltrated spies to Solidarity and the Catholic Church,[18] and in Operation X co-ordinated the declaration of martial law with Gen. Wojciech Jaruzelski and the Polish Communist Party;[19] however, the vacillating, conciliatory Polish approach blunted KGB effectiveness—and Solidarity then fatally weakened the Communist Polish government in 1989.

Suppressing internal dissent[edit]

During the Cold War, the KGB actively sought to combat «ideological subversion» – anti-communist political and religious ideas and the dissidents who promoted them – which was generally dealt with as a matter of national security in discouraging influence of hostile foreign powers. After denouncing Stalinism in his secret speech On the Personality Cult and its Consequences in 1956, head of state Nikita Khrushchev lessened suppression of «ideological subversion». As a result, critical literature re-emerged, including the novel One Day in the Life of Ivan Denisovich (1962), by Aleksandr Solzhenitsyn, who was code-named PAUK («spider») by the KGB. After Khrushchev’s deposition in 1964, Leonid Brezhnev reverted the State and KGB to active, harsh suppression; house searches to seize documents and the continual monitoring of dissidents became routine again. To wit, in 1965, such a search-and-seizure operation yielded Solzhenitsyn manuscripts of «slanderous fabrications», and the subversion trial of the novelists Andrei Sinyavsky and Yuli Daniel; Sinyavsky (alias «Abram Tertz»), and Daniel (alias «Nikolai Arzhak»), were captured after a Moscow literary-world informant told KGB when to find them at home.[20]

In 1967, the campaign of this suppression increased under new KGB Chairman Yuri Andropov. After suppressing the Prague Spring, KGB Chairman Andropov established the Fifth Directorate to monitor dissension and eliminate dissenters. He was especially concerned with Aleksandr Solzhenitsyn and Andrei Sakharov, «Public Enemy Number One».[21] Andropov failed to expel Solzhenitsyn before 1974; but did internally exile Sakharov to Gorky in 1980. The KGB failed to prevent Sakharov collecting his Nobel Peace Prize in 1975, but did prevent Yuri Orlov collecting his Nobel Prize in 1978; Chairman Andropov supervised both operations.

KGB dissident-group infiltration featured agents provocateurs pretending «sympathy to the cause», smear campaigns against prominent dissidents, and show trials; once imprisoned, the dissident endured KGB interrogators and sympathetic informant cell-mates. In the event, Mikhail Gorbachev’s glasnost policies lessened persecution of dissidents; he was effecting some of the policy changes they had been demanding since the 1970s.[22]

Notable operations[edit]

- With the Trust Operation (1921–1926), the OGPU successfully deceived some leaders of the right-wing, counter-revolutionary White Guards back to the USSR for execution.

- NKVD infiltrated and destroyed Trotskyist groups; in 1940, the Spanish agent Ramón Mercader assassinated Leon Trotsky in Mexico City.

- KGB favoured active measures (e.g. disinformation), in discrediting the USSR’s enemies.

- For war-time, KGB had ready sabotage operations arms caches in target countries.

According to declassified documents, the KGB aggressively recruited former German (mostly Abwehr) intelligence officers after the war.[23] The KGB used them to penetrate the West German intelligence service.[23]

In the 1960s, acting upon the information of KGB defector Anatoliy Golitsyn, the CIA counter-intelligence chief James Jesus Angleton believed KGB had moles in two key places—the counter-intelligence section of CIA and the FBI’s counter-intelligence department—through whom they would know of, and control, US counter-espionage to protect the moles and hamper the detection and capture of other Communist spies. Moreover, KGB counter-intelligence vetted foreign intelligence sources, so that the moles might «officially» approve an anti-CIA double agent as trustworthy. In retrospect, the captures of the moles Aldrich Ames and Robert Hanssen proved that Angleton, though ignored as over-aggressive, was correct, despite the fact that it cost him his job at CIA, which he left in 1975.[citation needed]

In the mid-1970s, the KGB tried to secretly buy three banks in northern California to gain access to high-technology secrets. Their efforts were thwarted by the CIA. The banks were Peninsula National Bank in Burlingame, the First National Bank of Fresno, and the Tahoe National Bank in South Lake Tahoe. These banks had made numerous loans to advanced technology companies and had many of their officers and directors as clients. The KGB used the Moscow Narodny Bank Limited to finance the acquisition, and an intermediary, Singaporean businessman Amos Dawe, as the frontman.[24]

Bangladesh[edit]

On 2 February 1973, the Politburo, which was led by Yuri Andropov at the time, demanded that KGB members influence Bangladesh (which was then newly formed) where Sheikh Mujibur Rahman was scheduled to win parliamentary elections. During that time, the Soviet secret service tried very hard to ensure support for his party and his allies and even predicted an easy victory for him. In June 1975, Mujib formed a new party called BAKSAL and created a one-party state. Three years later, the KGB in that region increased from 90 to 200, and by 1979 printed more than 100 newspaper articles. In these articles, the KGB officials accused Ziaur Rahman, popularly known as «Zia», and his regime of having ties with the United States.[25]

In August 1979, the KGB accused some officers who were arrested in Dhaka in an overthrow attempt, and by October, Andropov approved the fabrication of a letter in which he stated that Muhammad Ghulam Tawab, an Air Vice-Marshal at the time, was the main plotter, which led the Bangladesh, Indian and Sri Lankan press to believe that he was an American spy. Under Andropov’s command, Service A, a KGB division, falsified the information in a letter to Moudud Ahmed in which it said that he was supported by the American government and by 1981 even sent a letter accusing the Reagan administration of plotting to overthrow President Zia and his regime. The letter also mentioned that after Mujib was assassinated the United States contacted Khondaker Mostaq Ahmad to replace him as a short-term President. When the election happened in the end of 1979, the KGB made sure that the Bangladesh Nationalist Party would win. The party received 207 out of 300 seats, but the Zia regime did not last long, falling on 29 May 1981 when after numerous escapes, Zia was assassinated in Chittagong.[25][better source needed]

Afghanistan[edit]

KGB special operative Igor Morozov sits on top of the BTR-60 armoured vehicle during his assignment to the Badakhshan Province, c. 1982

The KGB started infiltrating Afghanistan as early as 27 April 1978. During that time, the People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA)[26] was planning the overthrow of President Mohammed Daoud Khan. Under the leadership of Major General Sayed Mohammad Gulabzoy and Muhammad Rafi – code named Mammad and Niruz respectively – the Soviet secret service learned of the imminent uprising. Two days after the uprising, Nur Muhammad Taraki, leader of the PDPA, issued a notice of concern to the Soviet ambassador Alexander Puzanov and the resident of Kabul-based KGB embassy Viliov Osadchy that they could have staged a coup three days earlier hence the warning. On that, both Puzanov and Osadchy dismissed Taraki’s complaint and reported it to Moscow, which broke a 30-year contract with him soon after.[25][27]

The centre then realized that it was better for them to deal with a more competent agent, which at the time was Babrak Karmal, who later accused Taraki of taking bribes and even of having secretly contacted the United States embassy in Kabul. On that, the centre again refused to listen and instructed him to take a position in the Kabul residency by 1974. On 30 April 1978, Taraki, despite being cut off from any support, led the coup which later became known as Saur Revolution, and became the country’s leader, with Hafizullah Amin as Vice-Chairman of the Council of Ministers and Vice-Chairman of the Revolutionary Council. On 5 December 1978, Taraki compared the Saur Revolution to the Russian Revolution, which struck[clarification needed] Vladimir Kryuchkov, the FCD chief of that time.[25][27]

On 27 March 1979, after losing the city of Herat in an uprising, Amin became the next Prime Minister, and by 27 July became Minister of Defense as well. The centre though was concerned of his powers since the same month he issued them a complaint about lack of funds and demanded US$400,000,000. Furthermore, it was discovered that Amin had a master’s degree from Columbia University, and that he preferred to communicate in English instead of Russian. Unfortunately for Moscow’s intelligence services, Amin succeeded Taraki and by 16 September Radio Kabul announced that the PDPA received a fake request from Taraki concerning health issues among the party members. On that, the centre accused him of «terrorist» activities and expelled him from the party.[25][27]

The following day General Boris Ivanov, who was behind the mission in Kabul along with General Lev Gorelov and Deputy Defense Minister Ivan Pavlovsky, visited Amin to congratulate him on his election to power. On the same day the KGB decided to imprison Sayed Gulabzoy as well as Mohammad Aslam Watanjar and Assadullah Sarwari but while in captivity and under an investigation all three denied the allegation that the current Minister of Defence was an American secret agent. The denial of claims was passed on to Yuri Andropov and Leonid Brezhnev, who as the main chiefs of the KGB proposed operation Raduga to save the life of Gulabzoy and Watanjar and send them to Tashkent from Bagram Airfield by giving them fake passports. With that and a sealed container in which an almost breathless Sarwari was laying, they came to Tashkent on 19 September.[25][27]

During the continued investigation in Tashkent, the three were put under surveillance in one of the rooms for as long as four weeks where they were investigated for the reliability of their claims by the KGB. Soon after, they were satisfied with the results and sent them to Bulgaria for a secret retreat. On 9 October, the Soviet secret service had a meeting in which Bogdanov, Gorelov, Pavlonsky and Puzanov were the main chiefs who were discussing what to do with Amin who was very harsh at the meeting. After the two-hour meeting they began to worry that Amin will establish an Islamic republic in Afghanistan and decided to seek a way to put Karmal back in. They brought him and three other ministers secretly to Moscow during which time they discussed how to put him back in power. The decision was to fly him back to Bagram by 13 December. Four days later, Amin’s nephew, Asadullah, was taken to Moscow by the KGB for acute food poisoning treatment.[25][27]

On 19 November 1979, the KGB had a meeting on which they discussed Operation Cascade, which was launched earlier that year. The operation carried out bombings with the help of GRU and FCD.[27] On 27 December, the centre received news that KGB Special Forces Alpha and Zenith Group, supported by the 154th OSN GRU, also known as Muslim battalion and paratroopers from the 345th Independent Guards Airborne Regiment stormed the Tajbeg Palace and killed Amin and his 100–150 personal guards.[28] His 11-year-old son died due to shrapnel wounds.[29] The Soviets installed Karmal as Amin’s successor. Several other government buildings were seized during the operation, including the Interior Ministry building, the Internal Security (KHAD) building, and the General Staff building (Darul Aman Palace). Out of the 54 KGB operators that assaulted the palace, 5 were killed in action, including Colonel Grigori Boyarinov, and 32 were wounded. Alpha Group veterans call this operation one of the most successful in the group’s history. In June 1981, there were 370 members in the Afghan-controlled KGB intelligence service throughout the nation which were under the command of Ahmad Shah Paiya and had received all the training they need in the Soviet Union. By May 1982, the Ministry of Internal Affairs was set up in Afghanistan under the command of KHAD. In 1983, Boris Voskoboynikov became the next head of the KGB while Leonid Kostromin became his Deputy Minister.[27]

August 1991 coup[edit]

On 18 August 1991, Chairman of the KGB Vladimir Kryuchkov, along with seven other Soviet leaders, formed the State Committee on the State of Emergency and attempted to overthrow the government of the Soviet Union. The purpose of the attempted coup d’état was to preserve the integrity of the Soviet Union and the constitutional order. President Mikhail Gorbachev was arrested and ineffective attempts were made to seize power. Within two days, the attempted coup collapsed.[30]

The KGB was succeeded by the Federal Counterintelligence Service (FSK) of Russia, which was succeeded by the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB).[31]

Organization[edit]

The Committee for State Security was a militarized organization adhering to military discipline and regulations. Its operational personnel held army style ranks, except for the maritime branch of the Border troops, which held navy style ranks. The KGB consisted of two main components — organs and troops. The organs included the services directly involved in the committee’s main roles — intelligence, counter-intelligence, military counter-intelligence etc. The troops included military units within the KGB’s structure, completely separate from the Soviet armed forces — the Border Troops, the Governmental Signals Troops (which in addition to providing communications between the central government and the lower administrative levels, also provided the communications between the General Staff and the military districts), the Special Service Troops (which provided EW, ELINT, SIGINT and cryptography) as well as the Spetsnaz of the KGB (the Kremlin Regiment, Alpha Group, Vympel, etc.). At the time of the Soviet Union’s collapse in 1991 the KGB had the following structure:[32]

- Secretariat (office of the Chairman of the KGB) (Секретариат)

- Group of Consultants to the Chairman of the KGB (Группа консультантов при Председателе КГБ)

- Center for Public Relations (Центр общественных связей)

- 1st Main Directorate (External Intelligence) (1-е Главное управление (внешняя разведка))

- 2nd Main Directorate (Counter-Intelligence) (2-е Главное управление (контрразведка))

- 3rd Main Directorate (Military Counter-Intelligence) (3-е Главное управление (военная контрразведка))

- 4th Directorate (Counter-Intelligence Support for the transport and communications infrastructure) (4-е Управление (контрразведывательное обеспечение объектов транспорта и связи))

- 5th Directorate (Political police)

- 6th Directorate (Counter-Intelligence Support for the economy) (6-е Управление (контрразведывательное обеспечение экономики))

- 7th Directorate (External Surveillance) (7-е Управление (наружное наблюдение))

- 8th Main Directorate (Cryptography) (8-е Главное управление (шифровальное))

- 9th Directorate (Protection of High level party members)

- 10th Department (Inventory and Archive) (10-й отдел (учётно-архивный))

- 12th Department (Wiretapping and surveillance in enclosed spaces) (12-й отдел (прослушивание телефонов и помещений))

- 15th Main Directorate (Wartime government command centers) (15-е Главное управление (обслуживание запасных пунктов управления))

- 16th Directorate (ELINT) (16-е Управление (электронная разведка))

- Close Protection Service (Close protection, perimeter protection, transport and catering for high-ranking government officials) (Служба охраны)

- Directorate «Z» (Protection of the constitutional order) (Управление «З» (защита конституционного строя))

- Directorate «OP» (Combat against the organized crime) (Управление «ОП» (борьба с организованной преступностью)

- Directorate «SCh» (Racism Prevention) Agents of the Directorate SCh were tasked with investigating racist cases

- Main Directorate of the Border Troops (Главное управление пограничных войск)

- Analytical Directorate (Аналитическое управление)

- Inspection Directorate (Инспекторское управление)

- Operational Technical Directorate (R&D of special equipment and procedures) (Оперативно-техническое управление)

- Investigative Department (Следственный отдел)

- Directorate of Government Communications (Управление правительственной связи)

- Personnel Directorate (Управление кадров)

- Supply Directorate (Хозяйственное управление)

- Military Construction Directorate (Военно-строительное управление)

- Military Medical Directorate (Военно-медицинское управление)

- Department of Financial Planning (Финансово-плановый отдел)

- Mobilization Department (Мобилизационный отдел)

- Legal Department and Arbitration (Юридический отдел с арбитражем)

Republican affiliations[edit]

The former building of the KGB in Vilnius, Lithuania

The Soviet Union was a federal state, consisting of 15 constituent Soviet Socialist Republics, each with its own government closely resembling the central government of the USSR. The republican affiliation offices almost completely duplicated the structural organization of the main KGB.

- KGB of Belarusian SSR / KDB of Belarus (see State Security Committee of the Republic of Belarus)

- KGB of Ukraine / KDB of Ukraine (see Committee for State Security (Ukraine))

- KGB of Moldovan SSR / CSS of Moldova

- KGB of Estonian SSR / RJK of Estonia

- KGB of Latvian SSR / LPSR Valsts drošības komiteja (VDK)

- KGB of Lithuanian SSR / VSK of Lithuania

- KGB of Georgian SSR / KSU of Georgia

- KGB of Armenian SSR

- KGB of Azerbaijan SSR / DTK of Azerbaijan

- KGB of Kazakh SSR

- KGB of Kyrgyz SSR

- KGB of Uzbek SSR

- KGB of Turkmen SSR

- KGB of Tajik SSR

- KGB of Russian SFSR (created in 1991; see Federal Security Service)

Leadership[edit]

The Chairman of the KGB, First Deputy Chairmen (1–2), Deputy Chairmen (4–6). Its policy Collegium comprised a chairman, deputy chairmen, directorate chiefs, and republican KGB chairmen.

Directorates[edit]

- First Chief Directorate (Foreign Operations) – foreign espionage (now the Foreign Intelligence Service or SVR in Russian).

- Second Chief Directorate – counter-intelligence, internal political control.

- Third Chief Directorate (Armed Forces) – military counter-intelligence and armed forces political surveillance.

- Fourth Directorate (Transportation security)

- Fifth Chief Directorate – censorship and internal security against artistic, political, and religious dissension; renamed «Directorate Z», protecting the Constitutional order, in 1989.

- Eighteenth Chief Directorate (Investigations) — investigations inside of the Soviet Ministries, preventing corruption and other crimes. Previously named Investigative Department.

- Sixth Directorate (Economic Counter-intelligence, industrial security)

- Seventh Directorate (Surveillance) – of Soviet nationals and foreigners.

- Eighth Chief Directorate – monitored-managed national, foreign, and overseas communications, cryptologic equipment, and research and development.

- Ninth Directorate (Guards and KGB Protection Service) – The 40,000-man uniformed bodyguard for the CPSU leaders and families, guarded critical government installations (nuclear weapons, etc.), operated the Moscow VIP subway, and secure Government–Party telephony. President Yeltsin transformed it to the Federal Protective Service (FPS).

- Fifteenth Directorate (Security of Government Installations)

- Sixteenth Directorate (SIGINT and communications interception) – operated the national and government telephone and telegraph systems.

- Border Guards Directorate responsible for the Soviet Border Troops.

- Operations and Technology Directorate – research laboratories for recording devices and Laboratory 12 for poisons and drugs.

Other units[edit]

- KGB Personnel Department

- Secretariat of the KGB

- KGB Technical Support Staff

- KGB Finance Department

- KGB Archives

- KGB Irregulars

- Administration Department of the KGB, and

- The CPSU Committee

- KGB Spetsnaz (special operations) units such as:

-

- Alpha Group

- Vympel Group

- Zenith Group

- Kremlin Guard Force for the Presidium, et al., then became the FSO

Mode of operation[edit]

The ukase establishing the KGB

A Time magazine article in 1983, reported that the KGB was the world’s most effective information-gathering organization.[33] It operated legal and illegal espionage residencies in target countries where a legal resident gathered intelligence while based at the Soviet embassy or consulate, and, if caught, was protected from prosecution by diplomatic immunity. At best, the compromised spy was either returned to the Soviet Union or was declared persona non grata and expelled by the government of the target country. The illegal resident spied, unprotected by diplomatic immunity, and worked independently of Soviet diplomatic and trade missions, (cf. the non-official cover CIA officer). In its early history, the KGB valued illegal spies more than legal spies, because illegal spies infiltrated their targets with greater ease. The KGB residency executed four types of espionage: (i) political, (ii) economic, (iii) military-strategic, and (iv) disinformation, effected with «active measures» (PR Line), counter-intelligence and security (KR Line), and scientific–technological intelligence (X Line); quotidian duties included SIGINT (RP Line) and illegal support (N Line).[34]

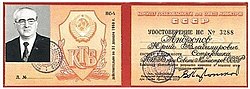

The KGB classified its spies as:

- agents (a person who provides intelligence) and

- controllers (a person who relays intelligence).

The false-identity (or legend) assumed by a USSR-born illegal spy was elaborate, using the life of either:

- a «live double» (a participant to the fabrications) or

- a «dead double» (whose identity is tailored to the spy).

The agent then substantiated his or her false-identity by living in a foreign country, before emigrating to the target country. For example, the KGB would send a US-bound illegal resident via the Soviet embassy in Ottawa, Canada.

Tradecraft included stealing and photographing documents, code-names, contacts, targets, and dead letter boxes, and working as a «friend of the cause» or as agents provocateurs, who would infiltrate the target group to sow dissension, influence policy, and arrange kidnappings and assassinations.[35]

List of chairmen[edit]

| Chairman | Dates |

|---|---|

| Ivan Aleksandrovich Serov | 1954–1958 |

| Aleksandr Nikolayevich Shelepin | 1958–1961 |

| Pyotr Ivashutin | act. 1961 |

| Vladimir Yefimovich Semichastny | 1961–1967 |

| Yuri Vladimirovich Andropov | 1967–1982 (Jan.–May) |

| Vitali Vasilyevich Fedorchuk | 1982 (May–Dec.) |

| Viktor Mikhailovich Chebrikov | 1982–1988 |

| Vladimir Aleksandrovich Kryuchkov | 1988–1991 |

| Leonid Shebarshin | act 1991 |

| Vadim Viktorovich Bakatin | 1991 (Aug.–Dec.) |

Commemorative and award badges[edit]

Source:[36][37]

-

5 years Cheka–OGPU, Honored Worker of Cheka–OGPU, 1923

-

15 years Cheka–OGPU, Honored Worker of Cheka–OGPU, 1932

-

Honored Worker of NKVD, 1940

-

50 years Cheka–KGB, 1967

-

60 years Cheka–KGB, 1977

-

70 years Cheka–KGB, 1987

-

Honored Worker of State Security, 1957

-

Anniversary Badge 10 years OGPU, 1927

-

Excellent Border Troop 2nd class, 1969

-

70 years Border Troops KGB, 1988

See also[edit]

- Central Social Affairs Department

- Chronology of Soviet secret police agencies

- Department of Homeland Security

- Dirección de Inteligencia

- Eastern Bloc politics

- Federal Agency of Government Communications and Information

- FIA

- History of Soviet espionage

- Index of Soviet Union-related articles

- IB

- ISI

- Ministry of Internal Affairs

- Ministry of Public Security of Laos

- Ministry of Public Security of Vietnam

- Ministry of State Security

- Mitrokhin Archive

- National Directorate of Security (KHAD successor in Afghanistan)

- Numbers station

- RAW

- SMERSH

- Sbornik KGB SSSR

- Security Service of Ukraine

- State Security Department

- Venona project

- World Peace Council

References[edit]

- ^ Rubenstein, Joshua; Gribanov, Alexander (eds.). «The KGB File of Andrei Sakharov». Annals of Communism. Yale University. Archived from the original on 21 May 2007.

- ^ JHU.edu Archived 25 April 2011 at the Wayback Machine, archive of documents about the Communist Party of the Soviet Union and the KGB, collected by Vladimir Bukovsky.

- ^ Закон СССР от 03.12.1991 N 124-Н О реорганизации органов государственной безопасности

- ^ Preobrazhensky, Konstantin (11 March 2009). «KGB Backyard in the Caucasus». Retrieved 19 January 2014.

- ^ The Sword and the Shield (1999) p. 104

- ^ The Sword and the Shield (1999) pp. 104–5

- ^ The Sword and the Shield (1999) p. 111

- ^ «The Strange Story of Klaus Fuchs, the Red Spy in the Manhattan Project». 5 October 2012. Retrieved 19 January 2014.

- ^ «The November 12, 1944 cable: Theodore Alvin Hall and Saville Sax». PBS. Retrieved 19 January 2014.

- ^ Harold Jackson (15 November 1999). «US scientist-spy who escaped prosecution and spent 30 years in biological research at Cambridge». The Guardian. Retrieved 19 January 2014.

- ^ «Rudolph Ivanovich Abel (Hollow Nickel Case)». FBI. Archived from the original on 26 November 2015. Retrieved 19 January 2014.

- ^ The Sword and the Shield (1999) p. 205

- ^ The Sword and the Shield (1999) p. 435

- ^ «Foreign News: The Shadow of Ivan Serov». Time. 3 December 1956. ISSN 0040-781X. Retrieved 2 May 2021.

- ^ «UK-held Mitrokhin archives reveal details of KGB operation against Prague Spring». Radio Prague International. 19 July 2014. Retrieved 2 May 2021.

- ^ Aleksandr, Stykalin. «Reorganization of the Political Police in Hungary after the Suppression of the Revolution of 1956: In Lieu of a Foreword to the Article by M. Baráth». Historia provinciae–the journal of regional history.

- ^ Julius Jacobson (1972). Soviet Communism and the Socialist Vision. United States: New Politics Publishing. pp. 339–352. ISBN 978-0-87855-005-0.

- ^ Matthew Day (18 October 2011). «Polish secret police: how and why the Poles spied on their own people». The Telegraph. Archived from the original on 10 January 2022. Retrieved 19 January 2014.

- ^ Andrew, Christopher; Mitrokhin, Vasili (2000). The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. Basic Books. p. 531. ISBN 978-0-465-00312-9.

- ^ Thomas Crump (2014). Brezhnev and the Decline of the Soviet Union. Routledge. pp. 1971–1972. ISBN 978-0-415-69073-7.

- ^ The Sword and the Shield (1999) p. 325

- ^ The Sword and the Shield (1999) p. 561

- ^ a b Shane, Scott (7 June 2006), «C.I.A. Knew Where Eichmann Was Hiding, Documents Show», The New York Times

- ^ Tolchin, Martin (16 February 1986). «Russians sought U.S. banks to gain high-tech secrets». The New York Times.

- ^ a b c d e f g Andrew, Christopher M.; Mitrokhin, Vasili (2005). The World was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World. Basic Books. pp. 350–402. ISBN 978-0-465-00311-2.

- ^ Cordovez, Diego (1995). Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal. Oxford University Press. p. 19. ISBN 978-0-19-506294-6.

- ^ a b c d e f g Mitrokhin, Vasiliy; Westad, Odd Arne. Ostermann, Christian F. (ed.). «The KGB in Afghanistan» (PDF). Working Paper (Cold War International History Project (40). Woodrow Wilson International Center for Scholars. OCLC 843924202. Archived (PDF) from the original on 28 December 2017. Retrieved 28 January 2014.

- ^ McCauley, Martin (2008). Russia, America and the Cold War: 1949–1991 (Revised 2nd ed.). Harlow, UK: Pearson Education. ISBN 978-1-4058-7430-4.

- ^ «How Soviet troops stormed Kabul palace». BBC. 27 December 2009. Retrieved 1 July 2013.

- ^ Sebestyen, Victor (20 August 2011). «The K.G.B.’s Bathhouse Plot». International New York Times. p. SR4. Retrieved 22 January 2014.

- ^ «KGB’s Successor Gets ‘Draconian’ Powers». NBC News. 19 July 2010. Retrieved 22 January 2014.

- ^ «Структура». shieldandsword.mozohin.ru. Retrieved 6 October 2019.

- ^ John Kohan (14 February 1983). «Eyes of the Kremlin». Archived from the original on 1 June 2008. Retrieved 19 January 2014.

- ^ The Sword and the Shield (1999) p. 38

- ^ «Soviet Use of Assassination and Kidnapping». CIA. Archived from the original on 27 March 2010. Retrieved 19 January 2014.

- ^ «Ведомственные награды в КГБ». old.memo.ru.

- ^ «ЗНАКИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ВЧК, ОГПУ, КГБ)». Коллекционер антиквариата (in Russian). Retrieved 29 December 2020.

Sources[edit]

- Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West, Gardners Books (2000) ISBN 0-14-028487-7; Basic Books (1999) ISBN 0-465-00310-9; trade (2000) ISBN 0-465-00312-5

- Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World, Basic Books (2005) ISBN 0-465-00311-7

- John Barron, KGB: The Secret Work of Soviet Secret Agents, Reader’s Digest Press (1974) ISBN 0-88349-009-9

- Amy Knight, The KGB: Police and Politics in the Soviet Union, Unwin Hyman (1990) ISBN 0-04-445718-9

- Richard C.S. Trahair and Robert Miller, Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations, Enigma Books (2009) ISBN 978-1-929631-75-9

Further reading[edit]

- Контрразведывательный словарь [Counterintelligence dictionary] (PDF) (in Russian). Moscow: Высшая краснознаменная школа Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского [The Higher Red Banner School of the State Security Committee at the Dzerzhinsky Council of Ministers of the USSR]. 1972. Archived (PDF) from the original on 23 March 2016.

- Петров Н. В., Кокурин А. И. (1997). ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1960. Справочник [Cheka-OGPU-NKVD-NKGB-MGB-MVD-KGB. 1917–1960. Handbook] (PDF) (in Russian). Moscow. ISBN 978-5-89511-004-1. Archived (PDF) from the original on 27 December 2013.

- Петров Н. В., Кокурин А. И. (2003). Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник [Lubyanka. Organs of Cheka-OGPU-NKVD-NKGB-MGB-MVD-KGB. 1917–1991. Handbook] (PDF) (in Russian). Moscow: Международный фонд «Демократия». ISBN 978-5-85646-109-0. Archived (PDF) from the original on 19 October 2012.

- Петров Н. В. (2010). Кто руководил органами Госбезопасности. 1941–1954 гг. Справочник [Who headed the organs of the State Security. 1941–1954. Handbook] (PDF) (in Russian). Moscow: Звенья. Archived (PDF) from the original on 19 October 2012.

- Jong, Ben de (June 2005). «The KGB in Eastern Europe during the Cold War: on agents and confidential contacts». Journal of Intelligence History. 5 (1): 85–103. doi:10.1080/16161262.2005.10555111. S2CID 220331155.

- Shlapentokh, Vladimir (Winter 1998). «Was the Soviet Union run by the KGB? Was the West duped by the Kremlin? (A critical review of Vladimir Bukovsky’s Jugement à Moscou)». Russian History. 25 (1): 453–461. doi:10.1163/187633198X00211. ISSN 0094-288X.

- Солженицын, А.И. (1990). Архипелаг ГУЛАГ: 1918 — 1956. Опыт художественного исследования. Т. 1 — 3. Москва: Центр «Новый мир». (in Russian)

- Yevgenia Albats and Catherine A. Fitzpatrick, The State Within a State: The KGB and Its Hold on Russia — Past, Present, and Future Farrar Straus Giroux (1994) ISBN 0-374-52738-5.

- John Barron, KGB: The Secret Works of Soviet Secret Agents Bantam Books (1981) ISBN 0-553-23275-4

- Vadim J. Birstein. The Perversion of Knowledge: The True Story of Soviet Science. Westview Press (2004) ISBN 0-8133-4280-5

- John Dziak Chekisty: A History of the KGB, Lexington Books (1988) ISBN 978-0-669-10258-1

- Knight, Amy (Winter 2003). «The KGB, perestroika, and the collapse of the Soviet Union». Journal of Cold War Studies. 5 (1): 67–93. doi:10.1162/152039703320996722. ISSN 1520-3972. S2CID 57567130.

- Sheymov, Victor (1993). Tower of Secrets. Naval Institute Press. p. 420. ISBN 978-1-55750-764-8.

- (in Russian) Бережков, Василий Иванович (2004). Руководители Ленинградского управления КГБ : 1954–1991. Санкт-Петербург: Выбор, 2004. ISBN 5-93518-035-9

- Кротков, Юрий (1973). «КГБ в действии». Published in «Новый журнал» No.111, 1973 (in Russian)

- Рябчиков, С. В. (2004). Размышляя вместе с Василем Быковым // Открытый міръ, No. 49, с. 2–3. (in Russian)(ФСБ РФ препятствует установлению мемориальной доски на своем здании, в котором ВЧК — НКВД совершала массовые преступления против человечности. Там была установлена «мясорубка», при помощи которой трупы сбрасывались чекистами в городскую канализацию.) Razmyshlyaya vmeste s Vasilem Bykovym

- Рябчиков, С. В. (2008). Великий химик Д. И. Рябчиков // Вiсник Мiжнародного дослiдного центру «Людина: мова, культура, пiзнання», т. 18(3), с. 148–153. (in Russian) (об организации КГБ СССР убийства великого русского ученого)

- Рябчиков, С. В. (2011). Заметки по истории Кубани (материалы для хрестоматии) // Вiсник Мiжнародного дослiдного центру «Людина: мова, культура, пiзнання», 2011, т. 30(3), с. 25–45. (in Russian) Zametki po istorii Kubani (materialy dlya khrestomatii)

External links[edit]

Media related to KGB at Wikimedia Commons

- For Cold War KGB activity in the US, see Alexander Vassiliev’s Notebooks from the Cold War International History Project (CWIHP)

- The Chekist Monitor Blog English Translation of Russian Publications on Soviet Intelligence

- Soviet Technospies from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives

- Viktor M. Chebrikov et al., eds. Istoriya sovetskikh organov gosudarstvennoi bezopasnosti («History of the Soviet Organs of State Security»). (1977), www.fas.harvard.edu

- (in Russian) Slaves of KGB. 20th Century. The religion of betrayal, by Yuri Shchekochikhin

This article is about the security service of the Soviet Union. For other uses, see KGB (disambiguation).

| Комитет государственной безопасностиКГБ СССР Komitet gosudarstvennoy bezopasnostiKGB SSSR |

|

|

|

| Agency overview | |

|---|---|

| Formed | 13 March 1954; 68 years ago |

| Preceding agencies |

|

| Dissolved | 3 December 1991; 31 years ago |

| Superseding agencies |

|

| Type | State committee of union-republican jurisdiction |

| Jurisdiction |

|

| Headquarters | Lubyanka Building, 2 Bolshaya Lubyanka StreetMoscow, Russian SFSR |

| Motto |

|

| Agency executives |

|